第4回

【イノベーターに聞く】③イノベーションは日常の「当たり前」の中にある――東洋大学理工学部応用化学科・蒲生西谷美香教授(後編)

イノベーションズアイ編集局 ジャーナリスト 加賀谷 貢樹

これまで2回にわたり、蒲生教授が手がける最先端のナノカーボン研究を紹介してきた。「マリモカーボン」の発見や合成法の確立、燃料電池への応用、そして「(仮称)マリモカーボンシート」への進化のプロセスの中に、イノベーションの端緒となるポイントがいくつかあることに気づかされる。蒲生教授に、研究者の姿勢や信条を聞いた。読者の皆さんが目指すイノベーションを実現するための教訓を、読み取っていただきたい。

「何が新しいのか」は、じつは誰にもわからない

蒲生先生が、研究を進めるうえで大切にしているのはどんなことですか?

基本ですよね。当たり前のことしかしていないはずなんですけれども。

当たり前のことですか?

新しいことは、突拍子もなく生まれてくるものではありません。そもそも、何が新しいのかは、わからない。何が新しいのかということは、なかなか判断ができないのです。

ということは、「従来どうだったか」ということを知らなければいけません。(その分野で過去にどんな研究が行われてきたかを知らなければ)判断できないので、(研究者の)皆さんはそれを当然のようにやっているわけです。

先人たちの仕事を昔からさかのぼり、あることを誰が最初にいい出したのかということを、無視せずきちんと学んだうえで、ということですね。

先行研究をきちんとふまえるということですね

そうですね。最近そういうことがきちんと行われているのかなと思うことも、時々あります。温故知新ということかもしれません。

何かの分野でイノベーションを起こしたいと考えている人にとって、とても参考になるお話だと思います

何を意図してイノベーションといっているのかわかりませんが、何もないところからは(何も)出てきません。本当に基本を大事にしている中からしか、新しいものは出てこないのです。

イノベーションとは結局、何かを革新することですから、まったく何もないところから生まれるものではないですよね

本当にそう思います。企業だったらやはり本業を大事にするとか、そういうことが大事なのではないですか。

「新しいもの」が見つかるきっかけは「日常」にある

そう、新しいものといっても、じつは何もないところからは出てこないんですね。いくら新しいこととはいえ。

そうすると、一見何もないように思えても、新しいもの――それは結果的に「新しいもの」だとみんなが思うようになるものかもしれませんが、そういうものが見つかってくるきっかけや土壌は、どこかにあるわけですね

それは日常にありますよ、むしろ。

日常にある?

やはり日々の研究活動の中に、そういうものは必ずあります。だから(新しいテーマが)枝葉のように出てくるんですよ。

でもそれは、メインになる考え方や姿勢がないと、出てこないんです。

メインになる考えというのはどんなことですか?

たとえばわれわれだと、研究対象としては、ダイヤモンドの表面で起きている現象に興味を持ったところから始まっているわけです。そこからスタートし研究を進めていく中で、何か必ず(発見が)ありました。

だから結局、どのテーマも全部どこかで関連しているんです。

流行を追って、いろいろなところに手を伸ばす人もいますが、それは私たちのスタイルとは対極にあるものですね。

流行を追わず基本を大切に、地道に積み重ねていく

そうです。

「マリモカーボン」も日常の「当たり前」の中で見つかった

枝葉のように新しいテーマが出てくるというのは、日常の中からです。べつに特別な何かをしていたわけではありません。その意味で「当たり前のことから生まれる」ということなんですね。

ダイヤモンドの表面を研究している中で、まさかそこから「マリモ」が生まれるとは思っていなかったわけですよね

そう、思っていませんでした。

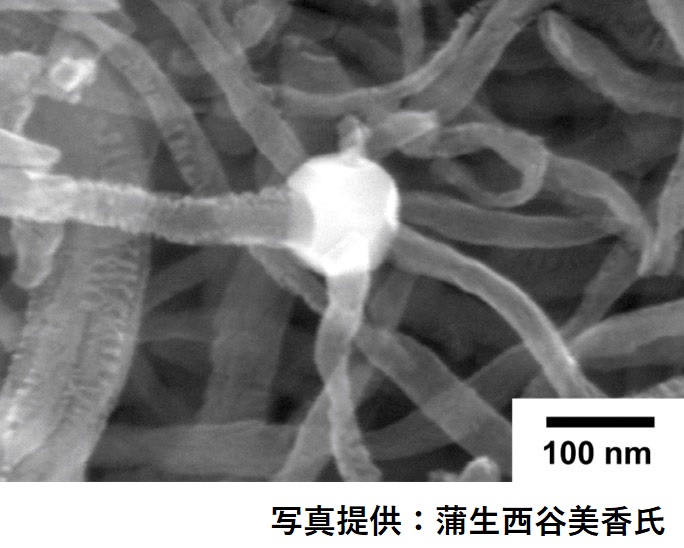

ダイヤモンドの表面をずっと研究していて、ふと気づいたら、ダイヤモンド粉末の表面に(担持された触媒粒子から繊維状ナノ炭素が)成長していて、マリモのような形になっていました。ああ、これか、という感じです。

はたから見たら(ダイヤモンドの表面とマリモは)関係なく見えるかもしれませんが、われわれにとっては、それが必然なんですね。

「マリモカーボン」は偶然から生まれたのかもしれません。でも、しっかりした考えや姿勢を持って研究に取り組む日常の中で、ダイヤモンドの表面研究から「マリモカーボン」へと、必然的につながっていったのですね

「なぜ?」をいくつ見つけられるかが勝負

だからこそ、よく見て考えるとか、観察するということが基本中の基本です。やはり、よく見て考える。そして「なぜ?」と思わなければ研究はできません。

日常の中で「なぜ?」と思えるかどうかが大事

何かを見て「なぜかな?」と思わなければ、研究テーマは生まれません。だから結局、その「なぜ?」をいくつ見つけられるかということになります。

ある意味、それは人にもよると思います。(日常の中から「なぜ?」を見つけることに)向き不向きもあるのかもしれません。

見当たり前のように思えることを見落とさないかどうかは、人による部分も大きいかもしれませんね

じつは、本当に当たり前の、誰もがやっているはずのことの中から、(発見や発明、イノベーションは)出てくるんです。

となるとなおさら、一見「何でもない」と思うことに気づくか、気づかないかの差は大きいですね

そうですね。あとは(研究に没頭できる)環境があることも大切です。

私は、独立法人化される前の国研(国立研究所)のよい時代を知っている最後の世代です。私は大学卒業後、凸版印刷の総合研究所に研究員として入所したあと、茨城県つくば市にある無機材質研究所 (NIRIM)(現・独立行政法人物質・材料研究機構)に出向しました。

研究資金は潤沢ではなかったかもしれませんが、時間がありました。極端な話、傍目から見て「遊んでいるんじゃないか」と思えるぐらいでないと、研究はできません。研究所ではいつも、だいたい同じ顔ぶれの人たちが、遅くまで残って仕事をしていました。研究中心の生活ができる環境でしたね。

よく「観て」考えるその先に、イノベーションの花も咲く

先のお話にあった「よく見て考える」ということですが、普段の観察力がいかに大事かということですね。どれだけよく「観て」いるか、という意味で

よく「観て」考えることが、基本なんだなと本当に思います。

1965年にノーベル物理学賞を受賞した朝永振一郎博士が、子どもたちに言葉を残されていますよね。そこには、「よく観察してたしかめる」、その先に「科学の花」が咲く、ということが書いてあるんです。

「ふしぎだと思うこと

これが科学の芽です

よく観察してたしかめ

そして考えること

これが科学の基本です

そうして最後になぞがとける

これが科学の花です」

(永田恭介監修 「科学の芽」賞実行委員会 編『もっと知りたい!「科学の芽」の世界 PART 8』〈筑波大学出版会〉より引用)

ものを「観る」目が、本当に大切なんです。それは今も昔も同じです。基本が大事だということは、じつは全然変わっていないですよね。

◇

朝永振一郎博士の言葉は、イノベーションの実現を目指して頑張っている起業家や経営者や、ビジネスマンにも大きな示唆を与えてくれるだろう。

朝永博士のいう「科学の芽」、「科学の基本」という言葉を「イノベーションの芽」、「イノベーションの基本」と読み替えることはできないか。

「ふしぎだと思うこと」はイノベーションの「芽」でもあり、「よく観察してたしかめ、考えること」はイノベーションの基本。

それらをふまえて謎が解けたとき、「イノベーションの花」も咲くのではないか。

蒲生西谷美香教授 プロフィール

1987年3月、茨城大学工学部 金属工学科卒業。同年4月、凸版印刷株式会社 総合研究所に入所。科学技術振興事業団 戦略的基礎研究「ダイヤモンド―有機分子」プロジェクト博士研究員、米ケース・ウェスタン・リザーブ大学Senior Research Associate、筑波大学 先端学際領域研究センター文部科学教官講師などを歴任。2003年4月より東洋大学工学部 (現・理工学部)応用化学科で教鞭を執る。2010年に教授に就任し、現在に至る

- 第8回 ソニー「aibo」開発チームに聞く③「ロボットにしかできない社会貢献」がある

- 第7回 ソニー「aibo」開発チームに聞く②ロボットが人と触れ合い暮らす日常がここにある

- 第6回 ソニー「aibo」開発チームに聞く① 「愛情の対象」になるロボットを作る

- 第5回 子どもと大人の創造力を刺激する実力派の「キッズ向け3Dプリンター」が登場!

- 第4回 【イノベーターに聞く】③イノベーションは日常の「当たり前」の中にある――東洋大学理工学部応用化学科・蒲生西谷美香教授(後編)

- 第3回 【イノベーターに聞く】②燃料電池の性能向上のカギを握るナノカーボンの「マリモの構造」――東洋大学理工学部応用化学科・蒲生西谷美香教授(中編)

- 第2回 【イノベーターに聞く】①ナノカーボンの「マリモ」から広がる新素材の世界――東洋大学理工学部応用化学科・蒲生西谷美香教授(前編)

- 第1回 「日本と世界の空を変える」イノベーションのアイデアを募集