第20回

通販拡大に立ちはだかる“評判リスク”

イノベーションズアイ編集局 経済ジャーナリストA

このところ、「レピュテーションリスク」という言葉を立て続けに聞いた。いずれも静岡の企業経営者との会話の中でのことだった。直訳すれば「評判」「評価」「信頼」に関するリスク。自分たちの会社や商品に対する“良くない”評判が社会に広まることで企業価値やブランド力が低下する可能性、といった感じだろうか。

言葉自体は以前からあった。外食産業などでアルバイト店員や来店客が衛生上、あるいは道徳上問題のあることをして、その様子を動画でネット上に公開され炎上したような際にも聞いた。が、まだまだ一般的ではなかったように思う。よく聞くようになったということは、ネット上の評判がそけだけ重要になってきたということなのだろうか。

静岡県は、都道府県別でみると工業出荷額が愛知県、大阪府に次ぐ第3位。バイクや自動車、楽器などのウエイトが大きいが、国内トップクラスのカツオやマグロなどの海産物、お茶、みかんといった農産物と、それらの加工品産業も盛んだ。「レピュテーションリスク」を語っていた経営者らもそうした事業を展開している。いわば食べ物を作っているだけに、敏感なのかも知れない。

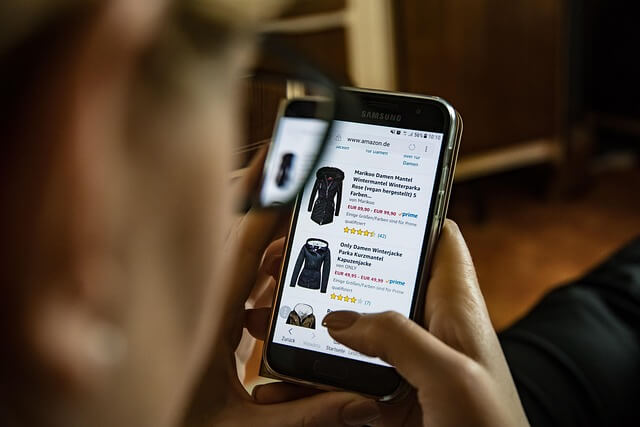

そんな経営者のひとりは、新型コロナウイルス禍で大いに利用が拡大したネット通販で、加工品の売り上げを伸ばしてきた。そんな中で「通販サイト内にある利用者の“口コミ”が売り上げに影響する」といい、「極端な酷評を書き込まれたこともある」という。そんな時は、実際に注文が減る

とも。

その酷評の対象はいろいろあるようだ。なにしろ通販は届いてみないとわからない。届いてみて、食べてみてはじめて感想が出てくる。期待はずれ感が大きければ、ネガティブな評価が生まれる。それが多くの利用者に共通するようだと、炎上のなうにことにもなりかねない。

ただ、その経営者は幸いにしてそうした評判はこれまでなかった。

「うちの場合は、電話での問い合わせの対応が悪いという話でした」

同社はスーパーなどに出荷しており、直売所もある。いずれの販路でも従業員の対応について苦情は聞いたことがないという。でも、ネットでは酷評された。なぜだろうか、と。

ただ、同社のサイトに書き込まれた口コミを見せてもらうと、酷評が数件あったのに対し、問い合わせ対応も含め数百件の好意的な評価があった。ネットで売り上げを伸ばしてきただけのことはある、と感心する一方で、経営者と同じように“なぜ酷評が…”と感じた。経営者はこの一件を機に「レピュテーションリスク」を大いに気にかけ、社内での研修なども充実させているという。

そんな話を聞きつつ、同社における突飛な酷評は不思議であると同時に、防ぎようのないものかも知れないと感じた。

扱う量が増えるにつれ、関係先も増える。中にはミスマッチも起きる。その確率を下げるために商品の説明を尽くし、それでも起きた相違についてはしっかり対応していく。これに尽きるように思う。一方で、利用者が口コミに一時の感情をぶつけるのは非常に容易だ。スマホでピピッと書き込める。そうした酷評のリスクを正しく恐れないと、ネット通販の拡大はできなそうだ。

以前、米国の経営学者によるリスクについての講演を聞いたことがある。その学者は、リスクは“危険度”のことで、“有事”の際の被害の大きさと発生する確率などの組み合わせで評価すべきものだ、と説明。その上で「大切なのは、そのリスクはどれぐらいコントロールできるものなのか、という点だ」と強調していたのが印象に残っている。

要は、たとえ一円の投資でも、コントロールが全くできないものはダメだ、と。まあ、まったくコントロールできないものは、もはや投資ではなくギャンブルなのだが。

通販の酷い口コミは、どれぐらいの確率で起きているのか、それによるダメージには、どう対処(コントロール)するのか…

苦情を減らす努力は必要だが、ゼロにはできないのではないだろうか。つまり、リスクを無くすことはできない。となれば、どうリスクをコントロールするのがポイントとなるのだろう。

この大変革期に、評判を気にし過ぎて挑戦しないのもリスクだ。挑戦にはリスクがつきもの。ネット通販に限ったことではないが、正しく恐れながらも挑戦を続けることが求められていると感じた。

- 第24回 よくわからない“トランプ関税”

- 第23回 公私にわたる年金問題⁉︎

- 第22回 「マルハラ」は希薄な信頼関係の裏返し?

- 第21回 過去最大の経常黒字と広がるデジタル赤字

- 第20回 通販拡大に立ちはだかる“評判リスク”

- 第19回 うかがい知れない部下の心理

- 第18回 ますます悩ましくなりそうなSNS

- 第17回 ネット台頭の半面で困難極める真偽の確認

- 第16回 不安だらけのAI時代到来

- 第15回 「ホワイト社会」ってどうなの?

- 第14回 社会に変革迫る人口減少

- 第13回 コロナ禍は終焉も変化は続く

- 第12回 衆院選告示 いろいろある注目点

- 第11回 大災害時代、備えは普段から

- 第10回 同時期に米大統領選さえなければ…

- 第9回 どうする“限界レベルの猛暑”

- 第8回 AIで深刻化するデマやフェイク情報

- 第7回 変化に対応しようにも人手が…

- 第6回 民間の提案受け入れ課題解決に挑む自治体

- 第5回 歯止めかからない少子化や人口減

- 第4回 静岡に新知事誕生もリニア推進には課題山積

- 第3回 進む犯罪の“DX”、進まない対策

- 第2回 一枚岩目指すも地域間で対立?

- 第1回 電撃辞意の静岡県知事、その理由は意味不明